OEM陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

陶器への印刷方法は、大きくは「上絵付」と「下絵付」の2種類に分けられます。

「転写絵付」をはじめとする「上絵付」、「撥水絵付」「銅版絵付」をはじめとする「下絵付」は、それぞれ異なった風合いに仕上がる特徴があります。

本記事ではそんな二つの絵付方法の違い、二つの絵付方法でできることを詳しく解説していきます。

こだわったオリジナル陶器を作りたい方はぜひご参考にしてください。

陶磁器業界に伝わる「上絵付」「下絵付」

それぞれの絵付方法の違い

陶器の印刷方法は大きく分けて「上絵付」と「下絵付」の2種類があります。

釉薬(ゆうやく・うわぐすり)をかける前の素焼きに印刷を施し、その後釉をかけ本焼きするのが「下絵付」です。

対して「上絵付」は素焼きに釉薬をかけ、本焼きを行った後の陶磁器に印刷を施す方法です。

印刷を施し、施釉(釉薬かけ)を行うタイミングの違いで、実際の印刷後の仕上がりは大きく異なってきます。

「下絵付」とは

先ほどご紹介した通り、「下絵付」は素焼きに釉薬をかける前に印刷を施す手法です。

印刷を施した後に施釉(釉薬かけ)を行い、本焼成を行います。

そのため、印刷の上に釉薬が乗りコーティングされたような仕上がりになり、印刷がはがれにくいという特徴があります。

下絵付で代表的な手法は「撥水絵付」「銅版絵付」です。

撥水絵付は「エンボスデザイン」とも呼ばれる手法で、印刷を施した柄・デザインがくぼんだような仕上がりになる手法です。

呉須とよばれる撥水性のある絵の具で素焼きに印刷を施し、その後水性の釉薬をかけることで、印刷を施した部分のみ釉薬をはじき凹凸感が表現されます。

銅板絵付は銅版紙と呼ばれる和紙のようなものにまずは絵柄を印刷し、その銅版紙を湿らせ、絵柄を素焼きに貼り付けるような形で絵付を施します。その後、施釉を行い本焼成を行う手法です。

銅版絵付では、上絵付では通常印刷が難しい曲面やハンドル(取っ手)部分にも印刷を施すことができ、総柄の陶器も作成することができるという特徴があります。

「上絵付」とは

「上絵付」は素焼きに釉薬をかけ、本焼成を行った後に印刷を施す手法です。

施釉後の陶磁器は表面がなめらかになっており、その上に印刷を施す上絵付は細かい柄の再現度が下絵に比べて高いのが特徴です。

また、本焼成は約1,200℃の温度で焼き上げるのに対し、上絵付後の焼き上げに用いる絵付窯の温度は約800℃と温度が下がります。

そのため、発色性も高く、様々な絵の具を使用できるという特徴もあります。

上絵付で代表的な手法は「転写絵付」です。

転写紙と呼ばれるシルクスクリーンで刷られた紙を用いて職人が絵付を施し、その後約800℃の温度で焼き付ける手法です。

マグカップの側面のみではなく、内側部分や内底部分などにも印刷を施すことができ、オリジナリティあふれる陶器を作ることが可能です。

それぞれの絵付方法で出来ること

このように、上絵付・下絵付にはそれぞれの特徴があり、使う手法によって仕上がりも大きく異なってきます。

ではどのようなデザインにそれぞれの手法は適しているのでしょうか。

ここからはそれぞれの印刷手法で表現できるものについてご紹介します。

下絵付の手法に適したもの

先にご紹介した通り、下絵付は施釉(釉薬かけ)の前に印刷を施す手法です。

そのため、釉薬部分がコーティングになる反面、印刷がガラス質の層の下に施されることになるため、本体に色付けを行う場合は印刷した絵柄がそもそも見えなくなってしまいます。

また、透明な釉薬を施した場合でも、ガラスの層を通して絵柄を見せることになるため、絵柄全体が少し水に溶けたような仕上がりになります。

そのためエッジのきいた表現をしたい時には適さない手法です。

ただし、下絵付は全体的に淡く、暖かい風合いの仕上がりになるため、例えば水彩画のような淡い表現をしたい時には適しています。

ガラスの層を通すからこその、陶器らしい個性的な味わいを表現したい時にはオススメの手法です。

また、下絵付の一種である銅版絵付は、転写絵付のように多色印刷も可能です。

多色の銅版紙を使用し印刷を施すことで、色とりどりのオリジナル陶器が作成可能です。

上絵付の手法に適したもの

対して、本焼成後に印刷を施す上絵付はどのようなデザインに適しているのでしょうか。

上絵付は施釉後の陶器に印刷を施すため、なめらかな側面に印刷を施すことが可能です。

加えて、印刷そのものはガラスの層の上に印刷を施すことになるため、下絵付に比べてパキっとした、シャープな絵柄を再現することが得意です。

そのため、線の細かいデザインや、絵柄をはっきりと出したいデザインには適した手法です。

また、釉薬の上に印刷を施すため、釉薬に絵柄が消されてしまうこともなく、印刷したいデザインを再現することが可能です。

陶器本体の色を問わず印刷を施すことができるので、黒いマグカップに印刷を施したり赤いプレートに印刷を施したり等、他にはないオリジナル陶器を作成することができます。

まとめ

今回は陶磁器業界に伝わる上絵付・下絵付の手法について解説しました。

絵付方法の違いだけでも、こだわりぬいた様々なオリジナル陶器を作ることが可能です。

他にはないオリジナル陶器を作成したいお客さまは、ぜひ弊社までお聞かせください。

お好きな形の陶器に、自分だけのオリジナルデザイン。カラーも印刷手法も豊富に展開しておりますので、お客さまの思い描く陶器の制作をお手伝いいたします。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

OEM陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

陶器への印刷方法は、大きく分けて「上絵付」と「下絵付」の2種類があります。

ファースト・スティングではとくに、上絵付の一種である「転写絵付」を得意としております。

転写絵付は印刷にほぼ個体差を発生させず、大量生産できる印刷手法です。

本記事ではそんな転写絵付について、詳しく解説していきます。

記念品や店舗備品としてオリジナルマグカップやプレートのご発注をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

陶器への印刷方法について

陶器への印刷方法は主に2種類

陶器への印刷方法は、大きく分けて「上絵付」と「下絵付」の2種類があります。

上絵付と下絵付の違いは、絵付(印刷)を施すタイミングです。

陶器には、表面を覆う「釉薬(ゆうやく・うわぐすり)」をかけ、約1,200度の窯で焼き上げる「本焼き」という工程があります。

この工程の後に絵付するか、前に絵付するかが、上絵付と下絵付の違いです。

それぞれ、以下のような特徴を持っています。

| 印刷方法 | 工程 | 特徴 |

| 上絵付 | 施釉(釉薬がけ)・本焼きの後に絵付をする |

|

| 下絵付 | 施釉(釉薬がけ)・本焼きの前に絵付をする |

|

このように上絵付はデザインの再現性に優れた手法といえます。

マグカップやプレートへの印刷は可能?

絵付の技術を用いれば、マグカップやプレートはもちろん、さまざまな陶器への印刷が可能です。

私たちが日用品店や雑貨屋でよく見るマグカップや食器にも、絵付が用いられています。

なお昔は、職人の方が陶器一つひとつに対して筆を使い、手作業で絵付する方法が主流でした。

現在でも、手作業で絵付されている陶器はあります。

しかし高度経済成長期の頃から、同じ製品の大量生産が求められる場面が増えてきました。

こうした場面において、手作業での絵付は仕上がりに個体差も出やすく非効率なため、そこで登場したのが「転写絵付」という印刷手法です。

ここからは転写絵付について、詳しく見ていきましょう。

陶磁器業界に伝わる「転写絵付」とは

転写絵付とは、「転写紙」に印刷をしてその転写紙を本焼き後の陶器に貼り付ける印刷手法です。

一から筆で絵付するのではなく、印刷に用いる版を作りその版で転写紙を作成し、その転写紙を用い職人が絵付します。

これにより、個体差のほぼない陶器を、大量かつスピーディーに制作できるのです。

転写絵付の工程をまとめると、以下のとおりです。

1.無地のマグカップ(陶器)を焼き上げる

2.柄に対応した版を作成する

3.②の版を用い、色ごとに転写紙に柄を刷る(シルク印刷という手法)

4.無地のマグカップ(陶器)に、③の転写紙を貼り付ける

5.約800℃の絵付窯を通し、転写紙の柄をマグカップ(陶器)に焼き付ける

6.完成!

絵付のあとに約800℃での焼き上げを行うため、転写紙の絵具は表面の釉薬に馴染み、印刷がすぐに取れてしまうといったこともありません。

転写紙を使った転写絵付の仕組み

ここでは転写紙を使った絵付の仕組みについて見ていきましょう。

転写紙は、孔版印刷の一種である「シルクスクリーン」という方法で刷られているのが一般的。

まず転写紙に印刷された絵柄を、はさみで切り分けます。

次に、切り分けた転写紙を水またはぬるま湯に浸します。

すると転写紙の糊が溶け、台紙から剥がれます。

剥がれた転写紙を、シワにならないようマグカップやお皿などに貼り付けます。

こうして職人が手作業で絵付したマグカップやお皿を、絵付窯に入れて約800℃の高温で絵柄を焼き付けます。

すると貼り合わせた位置に絵柄が密着し、印刷が施されたマグカップやお皿が完成します。

印刷面は平らに仕上がり、発色性が良くさまざまな色の表現が可能です。

転写絵付でできること

転写絵付を用いると、個体差のほぼない陶器が大量に生産できます。

熟練した職人であれば、1日数百個という数の陶器に絵付できます。

1日500個、5日2,500個、10日で5,000個といったペースで作業することも少なくありません。

1万個以上の発注をいただいた場合は、複数の職人で作業にあたることが一般的です。

また転写絵付は、平面はもちろん、カーブのかかった曲面にも印刷可能です。

転写紙のシートは、温度によって伸び縮みする性質を持っています。

そのため曲面に印刷する際は、台紙から剥がす際にお湯につけたり、陶器本体をあたためたりして、シワなく貼り付けられるよう調整します。

大きな印刷を曲面に施す場合、転写紙のシートを分割して貼ることもあります。

このように、職人の工夫と技術によって、精度の高い転写絵付が実現しているのです。

マグカップの側面への印刷

転写絵付は、マグカップの側面への印刷に適しています。

基本的にセロテープをしわが寄らないような形で貼れるような面には、問題なく印刷が可能です。

底がすぼまっているような丸みのあるマグカップでも、転写紙の伸縮や分割での貼り付けといった方法を駆使してキレイに印刷できます。

よりオリジナリティを出したい場合、転写絵付ならマグカップの持ち手(ハンドル)への印刷も可能です。

カップの内側や内底にも印刷可能

転写絵付を用いれば、器の内側や内側の底面にも印刷が可能です。

このように少し変わった場所へ印刷すれば、以下のとおりオリジナリティあふれるデザインが実現可能です。

マグカップの内側の飲み口を一周するようなライン

飲み物を飲み進めると見える内側の模様

底面のワンポイントロゴ など

たとえばラーメンどんぶりの雷紋のように、個性的な模様を内側に印刷することもできます。

外側以外にも印刷できれば、デザインの幅が広がりますね。

プレートやグラスにも同じ技術で印刷

転写絵付を活用すれば、マグカップだけでなく以下のような陶器にも印刷が可能です。

プレート

深皿

グラス

小鉢

どんぶり など

このように幅広い陶器に対して印刷できるため、アイデア次第ではおしゃれで個性的なオリジナルアイテムの作成も可能です。

まとめ

転写絵付の特徴やメリットについて解説しました。

転写絵付を用いれば、幅広い色やデザインの中から数千個単位のご発注も可能です。

高い品質と製造効率の高さを兼ね備えた転写絵付による印刷は、さまざまなお客さまのご要望を叶えるのに適した手法です。

ぜひご希望の色や形、デザインなどをファースト・スティングでお聞かせください。

お客さまの思い描く陶器の制作をお手伝いいたします。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

OEM陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

この度ファースト・スティングは凸凹さんこと、イラストレーター「オノダエミ」さんの「ひま太郎」のグッズ制作でコラボさせていただきました。

「ひまのかたまり ひま太郎 ©凸凹オノダエミ」https://lit.link/decobocolink

今回グッズ化した「ひま太郎」は、「ひまたん」という愛称で親しまれる黒いクマのキャラクター……と見せかけて、実はセーターの毛玉なんです。

食いしん坊な羊の毛からできたセーターの毛玉生まれの子「ひま太郎」と仲間達は、「今日もひまつぶしにおおいそがし」と、つい「私も仲間に入れてよ」と話しかけたくなる”ひまつぶしエンターテインメント”を届けるキャラクターです。

そんなコンセプトの元、ポップなタッチと温かい色合いで描かれるひまたんのイラストはとても可愛らしく、マグカップにもピッタリ。

手に取る人が思わずほっこりするようなマグカップを目指し、ファースト・スティングではさまざまな色の組み合わせや印刷方法に挑戦しました。

そこで本記事では、弊社が実験した「カラフルなデザインが映える印刷方法」についてお話していきたいと思います。

カラフルなマグカップに印刷をする方法

お客さまからご依頼いただく柄は、さまざまな色があります。

「赤いロゴを入れたい」「オレンジで花柄を付けたい」など、ご要望はさまざまです。

一方、マグカップ本体にもさまざまな地の色があります。

たとえば色画用紙に色を塗ることを想像すると、画用紙の色によって柄の発色が影響を受けることが想像できると思います。

実は陶器でも、同じ現象が起きるのです。

まずは、地の色に影響されず、カラフルなイラストをきれいに印刷する方法をご紹介します。

どんな色のマグカップにもカラフルな印刷はできる?

どのような色のマグカップにも、カラフルな印刷をすること自体は可能です。

ただし本体の色によっては、柄の発色に影響することがあります。

たとえばピンク色のマグカップに青で印刷した場合、柄はやや紫っぽくなります。

黒地のマグカップに白で印刷すると、若干グレーがかったような色になってしまうでしょう。

つまり色の組み合わせによっては、「柄が地の色に食われる」現象が起きてしまうのです。

印刷に使える色は?

「では柄やマグカップの色によって、組み合わせられる色は限られてしまうの?」

そう思う方もいるでしょう。

しかし、答えはNOです。

色の組み合わせに応じて印刷方法を工夫することで、どのような柄もくっきりと発色させることができます。

たとえばピンクのマグカップに青色で印刷するとしましょう。

この場合、柄とマグカップの間に「下白」という白い版を重ねます。

この作業でマグカップ本体の色を遮断し、色の影響を最小限に抑えます。

つまりピンクではなく白の上に柄が乗ることとなり、本体の色の影響を受けずにきれいな発色を実現できるのです。

こうした一工夫で、ご希望のデザインや色合いを再現をしていくことが可能になります。

デザインはきちんと再現される?

デザインをきれいに再現するためには必ず下白を使えば良いのかというと、そうとも限りません。

実は色の組み合わせによっては、下白を引かない方が良いケースもあるのです。

具体的には、薄い色のマグカップに濃い色を印刷したい場合です。

通常、下白を用いて制作する場合は版のズレを考慮し、下白の版と印刷したい柄のサイズに0.1~0.2mmの差を作ります。

柄と下白の版がズレてしまった時に、絵柄が正しく再現されなくなってしまうことを避けるためです。

この差は、濃い色のマグカップに薄い色を印刷した場合は、下白からはみ出した部分がマグカップ本体の色に食われて見えなくなるため、希望に近い仕上がりになります。

しかし、薄い色のマグカップに濃い色の印刷をする場合は、はみ出した部分が残ってしまうため、絵柄に縁取りを施したような仕上がりになり、本来想定していたものとは異なった仕上がりになってしまうこともあるのです。

このように同系色で柄の方が濃い場合や、柄の色が地の色に完全に勝つような場合は、あえて下白を引かないほうが、より柄もデザインもきれいに印刷されます。

おさらいすると、下白を引く必要がないパターンとそうでないパターンは、以下のとおりです。

| 下白を引いた方が良い組み合わせ | 下白を引かない方が良い組み合わせ |

| 柄よりもマグカップ本体の色の方が濃い色 | マグカップ本体よりも柄の方が濃い色 |

| 例

マグカップ:黒×柄:薄いピンク マグカップ:深緑×柄:薄い黄色 |

例

マグカップ:薄いグレー×柄:黒 マグカップ:薄い黄色×柄:茶色 |

このように、下地と柄のパターンに合わせて適宜下白を使い、ベストな状態で絵柄を表現します。

実験!カラフルなマグカップに印刷をしてみた

画像

今回ファースト・スティングではオノダエミさんに描き起こしのご協力をいただき、さまざまなパターンで印刷の実験を試みました。

どういった印刷の条件下で、どういった色合いになるのか。

色の組み合わせや印刷方法で、ひま太郎のデザインや印象はどのように変わるのか。

それでは実験結果を見ていきましょう。

薄い色のマグカップに濃い色を印刷すると……

まずは薄い色のマグカップに、濃い色で印刷してみます。

色の組み合わせは、以下のとおりです。

・マグカップ:グレー×柄:濃いグレー

この場合、画像をご覧の通り、下白を引かなくてもマグカップ本体の色の影響はほとんどありませんでした。

キャラクターの線画の部分や細かい色の部分もしっかりと再現され、雑貨屋さんや専門店さんに並ぶキャラクターグッズと比べても遜色のないクオリティお店に出しても恥ずかしくない状態に仕上がっています。

では続いて、この組み合わせではどうでしょうか。

マグカップ:薄い茶色×柄:濃い茶色

結果は下記画像の通りです。

この組み合わせも、下白を引かずに柄がしっかりと表現できました。

濃い色のマグカップに薄い色を印刷すると……

では、濃い色のマグカップに薄い色を印刷するとどうでしょうか。

以下の色の組み合わせで、実験してみましょう。

マグカップ:黒色×柄:ピンク

結果は、下の画像をご覧ください。

一目見たとき、何の柄が入っているのかまったく分かりません。

光に照らしてみると、印刷が入っているのがなんとなくわかります。

ただピンク色にはまったく見えず、黒い下地に線画がかろうじて写っているような印象です。

意図的にこのようなデザインにしたい場合を除き、「ピンクの印刷です」といって出せる仕上がりではありません。

そこで下白の出番です。

下白を引き、印刷すると下記の画像のようにくっきりと明るいピンクの柄が表現できました。

黒い下地とのコントラストがきれいに出ています。

カラフルな色を使っていても綺麗に印刷ができる方法

では、柄がカラフルな場合どのように印刷すべきなのでしょうか。

今回オノダエミさんからいただいたひま太郎のイラストには、地の色に影響されやすいピンクや黄色などが取り入れられていました。

またマグカップにも黒や濃い緑、ネイビーなど強い色のものが多くあります。

そのため、まずはどのような下地の色でもキャラクターがきれいに表現できるよう、全て下白を引いて制作しました。

結果的に、印刷は大成功。

ひま太郎をはじめ他のキャラクターも、しっかりマグカップに印刷できました。

可愛らしいキャラクター達がマグカップを一周ぐるりと囲み、どこから見てもほっこりと癒されます。

デザインコンセプトも反映され、商品化しても問題ない印刷の仕上がりになりました。

オノダエミさん、実験にご協力いただき、ありがとうございました。

希望に合わせた色の組み合わせを

今回は数パターンの組み合わせで実験しましたが、もちろんほかの色の組み合わせでもきれいな印刷は可能です。

たとえば深緑色の下地にピンクの柄を乗せたり、黒地にベージュのロゴを乗せたり…。

色の組み合わせは無限大です。

ぜひご自身のイメージを、そのまま形にしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

画像

今回はさまざまな色の柄をきれいに印刷する方法について解説しました。

ファースト・スティングではお客さまがイメージされているデザインに、最も近い表現を実現できる印刷方法をご提案いたします。

マグカップ本体も豊富なカラーバリエーションをそろえておりますので、お気軽にご相談ください。

長年培ったノウハウと職人の技術で、納得のいくオリジナルマグカップ作りをご提案いたします。

また色だけでなく形や印刷の箇所など、弊社ではお客さまの様々なこだわりに対応いたします。

土から成型し、カラーリングまでとことんこだわってイチから作れば、思い出深い一点物のマグカップができるでしょう。

長く使える、自分だけのオリジナルマグカップをぜひ作ってみてはいかがでしょうか。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

OEM陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

陶磁器業界には、伝統的な「転写絵付」という手法があります。

この手法を使うと、金や銀といった高級感のある色もきれいに印刷できるのが特徴です。

そこで今回は、金や銀色をあしらった高級感のあるマグカップを作る方法について解説します。

また制作の裏話やおすすめの加工方法、使用上の注意点なども紹介。

高級感のあるオシャレなマグカップを作ろうと思っている方は、ぜひ参考にご覧ください。

高級感のあるマグカップの作り方

絵付(印刷)に金や銀を使うことが可能

街中で見かける陶器の中には、カップの縁にぐるっと金の花柄が印刷されていたり、お皿に銀色で模様があしらわれていたりするものがあります。

このように純金や純銀を含む絵の具を使った陶器は、転写絵付によって丁寧に作られているのです。

陶器の印刷方法はほかにも、一点から比較的安価に制作できる「昇華転写プリント」が挙げられます。

しかし昇華転写プリントは家庭用プリンターと同じくシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックといった4色のインクを掛け合わせて印刷するため、金銀の印刷はできません。

では転写絵付でマグカップに金や銀を印刷する方法を見ていきましょう。

転写絵付の流れを簡単に説明すると、以下のとおりです。

1. 陶器の形を生成

2. 施釉

3. 1,200〜1,300℃の窯で本焼成

4. 焼き上げた陶器の上に印刷

5. 約800℃の絵付窯で焼き上げ

6. 完成

また転写絵付で使用する転写紙の印刷には「シルク印刷」という手法が用いられます。

シルク印刷では色ごとに分けて「版」を制作し、版で刷ったデザインは転写紙という紙に印刷されます。

そしてその転写紙を陶器に貼り付け、約800℃の絵付窯で柄を焼き付けるのです。

この印刷の段階でどの絵の具を使うかによって、仕上がりの色が変わります。

金や銀を表現したい場合は、24金やプラチナを含有した絵の具を使うことで高級感のある仕上がりにできるのです。

24金やプラチナを含有した絵の具は、金液やプラチナ液と呼ばれます。

絵の具に金液やプラチナ液を使う場合も、転写絵付の基本的な作業は変わりません。

マグカップだけでなくプレートやグラスにも対応

転写絵付を用いれば、マグカップだけでなくあらゆるものに金や銀を印刷できます。

たとえばカップ&ソーサーやプレート、ガラス製の食器にも印刷可能です。

またマグの裏側内側、お皿の裏側といった場所に印刷することもできます。

ただし金液やプラチナ液には金属が含まれるため、印刷にはやや注意が必要です。

通常、一般的な絵の具を使った転写紙は温めると伸び縮みする性質があるため、曲面に印刷した場合もフィットしやすい傾向があります。

一方、金やプラチナを使った転写紙は、温めても伸び縮みしにくい性質があるのです。

そのため平面ではなく丸みを帯びたようなカーブのある場所に印刷する際、転写紙がしわになりやすく、うまく貼れないリスクが高くなります。

とはいえ、技術を持った職人が丁寧に時間をかけて作業すればきれいに転写紙を貼ることも可能です。

このように金やプラチナは一般的な絵の具と同じように使えるものの、印刷の難易度はやや上がります。

高い発色でツヤのある仕上がりを実現可能

金液やプラチナ液には純金やプラチナが含まれているため、光沢の美しい印刷ができます。

たとえば下地がツヤのある質感なら、そこに金を印刷することで全体的に艶やかな仕上がりになるでしょう。

ツヤのある下地にプラチナを印刷すれば、鏡のようにピカピカの仕上がりになります。

また金やプラチナに限っては、下地の色が何色でも発色に影響はありません。

通常の絵の具は下地の色に影響され、本来の色が下地の色に食われる現象がしばしば起こります。

しかし金やプラチナでは下地に食われることがないため、下地の何色に関係なくきれいに発色するのです。

たとえば白、黒のマグカップをそれぞれ用意し、同じように印刷するとしましょう。

通常の絵の具を使う場合、白地のマグカップには思ったように発色するカラーでも、黒地の上に印刷したものは下地に食われ暗い仕上がりになります。

しかし金液やプラチナ液を使った場合、どちらの仕上がりも同等です。

むしろ黒地に印刷したほうが色のコントラストが付くため、ほかよりもはっきりと金銀が引き立つでしょう。

このように金銀の絵の具は、下地に左右されない発色の良さも大きな魅力です。

金・銀を使ったオリジナル陶器のおすすめ加工

銀や銀を使う場合、下地をどのような質感にするかで仕上がりが大きく変わります。

| 下地の特徴 | ツヤのある下地 | マットな下地 |

| 仕上がりの特徴 | ・光沢の輝きが美しい

・高級感のある仕上がり |

・マット調でシック

・落ち着いた仕上がり |

| こんな人におすすめ | ・ハッキリとした仕上がりが好み

・高級感やツヤを演出したい |

・派手過ぎないデザインが好み

・落ち着きや上質さを演出したい |

それぞれの特徴を見ていきましょう。

ツヤのある金・銀で高級感あふれる仕上がりに

ツヤのある下地に金や銀をあしらうと、全体的に光沢のある美しい仕上がりになります。

陶器の表面にツヤが出るのは、表面が釉薬で覆われているからです。

本来、釉薬を塗らずに土だけでできた陶器の表面はざらざらとしています。

しかしこの釉薬をかけてから1,200〜1,300℃の窯で本焼成することで釉薬に含まれるガラス成分が溶け、ツヤ感を出すことができるのです。

その上から転写絵付すると、金銀そのものの発色も相まって全体的に艶やかで高級感あふれる仕上がりになります。

マット調の金・銀でシックなオリジナル陶器も制作可能

下地がマット調の陶器に金や銀を印刷すると、柄の部分もマットな仕上がりになります。

あえてつやを消したようなマット調のデザインは、落ち着きとシックさが抜群です。

「高級感は出したいけれど、あまり派手にはしたくない」と考えている方にはピッタリの加工といえます。

なお下地の質感は、釉薬の種類を変えるだけで変更可能です。

マット調にしたい場合は、本焼成をしてもガラス成分が完全に溶け切らない釉薬を用います。

このほかの工程はほとんど変わりません。

マットな質感のマグカップを作りたいと考えている方は、ぜひ以下の記事もあわせてご覧ください。

【必見】マットな質感のマグカップが作成可能?マット調のオリジナルマグカップ・プレートの制作方法

金や銀を使った陶器の注意点

金や銀を使った陶器は、いくつか使用上の注意点があります。

● 電子レンジに入れると金・銀の柄が損なわれる

● 使い込むと徐々に金・銀が剥がれる

● 時間とともに金・銀がくすんでくる

● 通常の絵の具を使った陶器に比べて価格が高い

こだわって作ったオリジナル陶器を長く美しくお使いいただくためにも、ぜひご一読ください。

電子レンジに入れると金・銀の柄が損なわれる

金銀を印刷した陶器は、基本的に「電子レンジ不可」と表記されます。

これは絵の具に含まれる金属成分が燃え、黒くなったり焦げてしまったりするためです。

ちょうどアルミ箔を電子レンジに入れるとバチバチ火花が散るのと同じように、金銀を印刷した陶器を電子レンジに入れると、絵付けしたところから火花が出ます。

せっかくの絵柄が黒く焦げたようになってしまうため電子レンジには入れないようにしましょう。

ただし、金銀の絵柄が焦げたからといって、食品衛生上使えない食器になっているわけではありません。

万が一誤って電子レンジに入れてしまい、柄が焦げてしまったとしても今までと同様にお使いいただけます。

上に書いた通り、純金やプラチナを含む絵の具で絵付けした陶器は、基本的に電子レンジ不可とされます。

電子レンジにも対応できて、なおかつしっかり金や銀をあしらった陶器を作るのはなかなか難しいでしょう。

強いていえば、マット金やマット銀といった絵の具がおすすめです。

業界用語では「雲母金」や「雲母銀」とも呼ばれます。

これらの絵の具には金属が含まれていませんが、金のように光を乱反射させる素材が含まれています。

マット金やマット銀を使えば、ピカピカとはいかないまでもマットな金や銀に近い輝きを表現することが可能です。

使い込むと徐々に金・銀が剥がれる

金や銀をあしらった陶器は、長く使い込むうちに少しずつ金や銀が剥がれることがあります。

よくあるのが、金や銀を絵付したお皿にフォークやナイフといった金属食器が直接触れるケースです。

フォークやナイフがお皿に触れるたび、目に見えないような細かい傷が表面に付いて、少しずつ金や銀が剥がれることがあります。

ただし、そこまであっという間に剥がれてしまうわけではありません。

なお絵付の耐久性を最も重視するのであれば、金銀以外の絵付をおすすめします。

通常の絵の具を使った陶器は、長く使い続けて食洗機で洗っても劣化せず、印刷がきれいにいつまでも残るのが強みです。

これは絵の具が表面の釉薬の中にまで浸透しており、釉薬と完全に融合しているからこそ実現している耐久性といえます。

時間とともに金・銀がくすんでくる

金や銀は放置すると酸化し、徐々にくすみが生じます。

これは指輪やネックレスといった、アクセサリーと同じです。

飾り皿としてまったく使わず置いておいても、空気に触れるだけでも酸化は進みます。

ちなみに金がくすんできた場合は貴金属と同じようにやわらかい布で拭くと、ある程度の輝きが復元できます。

通常の絵の具を使った陶器に比べて価格がやや高い

金やプラチナを使った陶器は、通常の絵の具を使ったものに比べて価格が割高になります。

その理由は主に以下の2つです。

● 純金やプラチナを含む絵の具の値段が高い

● 制作の難易度が高い

純金やプラチナを含む絵の具が一般的な絵の具よりも高額になるのは、想像しやすいでしょう。

また先に説明したとおり、金属を含む絵の具は通常の絵の具に比べて伸びが悪いため、曲面への絵付けに慎重な作業が必要となります。

さらに金液やプラチナ液を使う場合は、「ガスかぶり」に注意しなければなりません。

ガスかぶりとは、一緒に絵付窯へ入れた陶器の絵の具の溶剤等から放出されることがあるガスの影響で、金や銀の光沢がなくなってしまう現象です。

ガスかぶりが起きた場合、ツヤの消えてしまった陶器はすべて作り直しとなります。

こうしたリスクもあるため、金や銀をあしらった陶器はほかのものより割高に設定される傾向にあるのです。

まとめ

金や銀をマグカップに印刷する方法について解説しました。

弊社では陶磁器業界ならではの転写絵付による印刷に対応しています。

金や銀だけでなく豊富なカラーバリエーションをそろえておりますので、お気軽にご相談ください。

長年培ったノウハウと職人の技術で、納得のいくオリジナルマグカップ作りをご提案いたします。

また色だけでなく形や印刷の箇所など、弊社ではお客様さまの様々なこだわりに対応いたします。

土から成型し、カラーリングまでとことんこだわってイチから作れば、思い出深い一点物のマグカップができるでしょう。

長く使える、自分だけのオリジナルマグカップをぜひ作ってみてはいかがでしょうか。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

Coffee Supremeは1993年にニュージーランドの首都・ウェリントンで誕生してからというもの、オーストラリア・メルボルン・ブリスベン3都市で直営店6店舗を展開し、ついに日本上陸を果たしたスペシャルティコーヒーロースターです。

日本の一号店となる渋谷店では、祖国ニュージーランドのCoffee Supremeらしさそのまま受け継いで表現しているのが特徴。ファースト・スティングではかねてより、オリジナルマグカップの制作をご依頼いただいていました。

そんな中、今回はCoffee Supreme Japan代表の松本さんとPR担当の上田さんに、Coffee Supreme渋谷店の誕生秘話や、オリジナルマグカップ制作にこめた想いを伺いました。

Coffee Supremeのビジョンや、お客様への想い。カフェという営業形態を超えたコラボ活動などの裏話をお聞かせいただきました。

日本への出店を決めた理由、お店のこだわりについて

Coffee Supremeさんは元々ニュージーランドのお店とのことですが、日本に出店を決めたのは何故ですか?

ー松本氏

僕がニュージーランドに移住していたとき、Coffee Supremeには元々お客として通っていたんです。

コーヒーもおいしいし、雰囲気もいいし、働いているスタッフもかっこいいし。いつかこのカルチャーを日本に持っていきたいなと漠然と思っていて。

そして、たまたま僕がカフェにいる時に当時のCEOと会い、英語もできないのに「日本でもやろう」というお話を僕から直接して、2、3年かけて日本出店が実現しました。

Coffee Supremeさんのこだわりとは?

ー松本氏

お店としては、コーヒーをツールにして人とつながるというところが一番のポイントです。

美味しいコーヒーを出すのは当たり前で最低限のことなので、さらにその先、コーヒーを通じていろいろな人とつながれることを一番大事にしています。

実店舗やネットショップの盛り上がりについてはいかがですか?

ー上田氏

お店はコロナ禍になったことで、家で仕事をする方が増え、新しい常連さんが増えました。

休憩時間中にお店に来て、コーヒーを買うついでに、コーヒー豆とマグカップなども買われる方が増えています。

ネットショップは、コーヒー豆やインスタントコーヒーにプラスして、おうち用のマグカップを買われる方がすごく増えました。

数々のオリジナルマグカップを作ろうと思ったきっかけ

オリジナルマグカップをつくろうと思ったきっかけを教えてください

ー松本氏

普通にコーヒー飲むのにマグカップが必要だなというのもあるし。コーヒーだけでなく、空間ごと五感で楽しめるお店みたいにしたかったなというイメージがありました。

単純に既製品のマグで飲むよりも、底にメッセージがあればくすっと笑えるし。アーティストとのコラボとかを見ていても、見て飲んで楽しめるようなデザインのマグカップってすごくいいなと。

マグカップのデザインのこだわり、こめたメッセージについて

マグカップのスタッキングにこだわるのはどうしてですか?

マグカップのスタッキングにこだわるのはどうしてですか?

ー上田氏

重ねる楽しさというか、コレクションしたくなる。そういう観点から、スタッキングにこだわっています。

ー松本氏

スタッキングがあると収納も便利だし、ブロックみたいですごく楽しさがあるなと思います。

デザインするメッセージのルーツや、想いを聞かせてください

ー上田氏

「MUGS NOT DRUGS」は、本国のニュージーランドにもオーストラリアにもあるキャッチコピーです。ニュージーランドの文化というか、そういったものを日本でも楽しめるように意識してます。

あとは「SAME AGAIN(同じものをもう1つ)」などカップの中のデザインがコーヒーを飲んだ後にちらっと見えて、実際に「これもう1杯」って言う面白さとか。

ー松本氏

「MUGS NOT DRUGS」には、「ドラッグよりもマグを持っているほうがかっこいいじゃん」という意味があります。

そういうドラッグカルチャーを少しでもコーヒーに変えていこうよという裏の意味もあったりしますね。海外っぽいですが。「マグでコーヒーを飲んでいるほうが実際イケてるんだぜ!」と、思って欲しい気持ちはあります。

ただネイティブの人じゃない人が読むと「コーヒーがドラッグだ」といった感じの意味にとらえている人が多いと思うんです。でもそれはちょっと違う。

僕たちのマグカップに書いてあるのは、本当にくすっと笑えるくらいのメッセージです。

世界的アーティストとのコラボなど、コラボマグカップを作るようになったきっかけを教えてください

ー松本氏

オセアニアから来て、まだまだCoffee Supremeの認知もそんなに高くないので、Coffee Supremeの信念というか、DNAとして、ローカルのいい人たちとつながろうという思いからコラボを始めました。

コラボした花井祐介さんやNAIJEL GRAPHさんは個人的に大ファンで。

また日本のコラボに関しては、国内でやるならやっぱり日本のクリエイターと何かに仕事をしたほうが絶対いいものになるし、ということで一緒に仕事をしてみたいと思ったのがきっかけですね。

通常のスタッキングで重なるタイプではなく、ダイナー系のコラボマグカップを選んだ理由はありますか?

ー松本氏

花井さんは海外でも活躍されているので、通常のスタッキングより海外の風を感じられるデザインに重点を置きました。

この絵柄も、せっかくならちゃんと見せたいなという想いがあったので。

今後の展開についてお聞かせください

ー上田氏

地方の方にもCoffee Supremeを知ってもらえるように、イベントなどでマグカップの販売していきたいですね。

ー松本氏

最近イベントとかで、コーヒー豆の卸先さんからこのスタッキングがけっこう評判良くて。「それを常設で使いたい」という方もいるので、ぜひお店で使ってもらいたいですね。うちのお店自体も、今渋谷のこの1店舗だけですけど、地方とかにも小さいお店が出せたらいいなと思ってます。

皆さんロングインタビューにお時間いただき、ありがとうございました。

まとめ

赤と白を基調に彩られた店内は明るく活気にあふれ、松本さんと上田さんのCoffee Supremeに対する想いを象徴しているようでした。取材も終始にぎやかな雰囲気で終わり、我々はCoffee Supremeの勢いを実感すると同時にモノづくりの醍醐味を改めて感じました。

松本さんと上田さんのように、ビジョンを持って経営に取り組まれる飲食店様を、オリジナル陶器制作という観点でサポートさせていただくことは、非常に楽しく、そして喜ばしいことです。

ファースト・スティングでは、陶器の型づくりからすべてオリジナルで陶器を制作いたします。そのため、他店にないマグカップの形状や配色なども可能です。

ロゴやフォント、質感など細部にいたるまでご相談いただけるため、こだわりぬいた納得の1点ができあがること間違いなしです。ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

オリジナルの卒園記念品制作ならおまかせください。

20年以上にわたり、色あせない思い出作りのお手伝いをさせていただいております。

近頃では、オリジナルデザインのマグカップやお皿を簡単に作れるようになりました。

何かのイベントや記念品、または自分の店でオリジナル陶器を使いたいと考える人もいるでしょう。

自分のアイデアや想いが詰まったデザインは、できるだけきれいに印刷したいものです。

そこで今回はマグカップを例に、2種類の印刷方法をご紹介します。

陶器は柄の印刷方法によって仕上がりに差が出るため、あらかじめ印刷方法の特徴を知っておくことは重要です。

自分に適した印刷方法を選び、イメージ通りのオリジナルマグカップを完成させましょう。

マグカップへプリントする方法について

まずはマグカップへ柄をプリント(印刷)するにあたり、どのような手法があるのか見ていきましょう。

マグカップへの印刷方法は主に2種類

マグカップへの印刷方法は、主に以下の2種類です。

● 転写絵付

● 昇華プリント

いずれも、完成したマグカップの表面に凹凸はできず、フラットな仕上がりになります。

転写絵付について

転写絵付は、陶磁器業界に古くから伝わる伝統的な印刷方法で、フラットデザインとも呼ばれます。

「絵付」という言葉は、いわゆる「プリント(印刷)」という意味です。

本格的に陶器に柄をプリントする手法の中では、最も一般的といえるでしょう。

雑貨店、専門店、百貨店等で販売されている本格的な陶器は全て転写絵付と考えて差し支えありません。

転写絵付は、表面がガラス質でツルツルとしている陶器にも、しっかりと柄を密着させられるのが特長です。

転写絵付の工程は、以下のとおり。

1. 無地のマグカップを焼き上げる

2. プリントする柄に対応した版を作成する

3. ②の版を用い、色ごとに転写紙に柄を刷る(シルク印刷という手法)

4. 焼き上げた無地のマグカップに、③の転写紙を職人が手作業で貼り付ける

5. 800℃の絵付窯で数時間焼き上げ、転写紙の柄をマグカップに焼き付ける

6. 完成!

ポイントは柄を刷った転写紙をマグカップに貼り付けた状態で、800℃の絵付窯で焼き上げるという点です。

マグカップの表面を覆う「釉薬(ゆうやく・うわぐすり)」はガラス質が多く含まれ、800℃の絵付窯に入れると表面が徐々に融けていきます。

(ガラスの融点が800℃弱のため)

すると転写紙の絵の具が融けかけた釉薬になじみ、柄が付くという仕組みです。

焼き上げが終わり、再び釉薬が冷え固まると柄もしっかりと定着します。

昇華プリントについて

昇華プリントは、元々は繊維業界が発祥でポリエステル素材にのみプリント出来ます。

ポリエステルに対しては単なるプリントではなく分子レベルで融合するため、ポリエステル素材のウェアやのぼり等には非常に適した現代的な印刷方式といえます。

その繊維業界発祥のポリエステルにしか印刷できない昇華プリントがどうしてマグカップにプリント出来るのでしょうか。

それは材質が陶器であるマグカップの表面に、ポリエステルが塗布されているからです。

ですから陶磁器業界で焼き上げたマグカップにそのまま昇華プリントすることは出来ません。

表面にポリエステルを塗布し昇華プリント用に二次加工されたマグカップが流通していますので、マグカップに昇華プリントする際はこの昇華プリント専用のマグカップを使用する必要があります。

この昇華プリント用のマグを手に入れると方法が比較的簡単で、なおかつコストもかからないのが特長です。

そのため「1点からオリジナルマグカップ制作可能」といったサイトの多くは、昇華プリントを採用しています。

昇華プリントの工程は、以下のとおりです。

1. 無地のマグカップを焼き上げる

2. 焼き上げた無地のマグカップの表面にポリエステルを塗布する

3. 昇華プリンターを使用し、昇華用の転写紙に昇華インクを反転印刷する

4. 表面のポリエステルに押し当てるように③の転写紙を重ねる

5. 加熱・加圧して表面のポリエステルに融合させる

6. 完成!

マグカップの表面を覆う釉薬はガラスの成分が多く含まれ、普通はそのままインクを乗せてもすぐに柄が落ちてしまいます。

そのため一度マグカップの表面にポリエステルを塗布し、その上からインクをしみこませることで昇華プリントは柄を定着させるのです。

転写絵付のような本格的な絵付窯での焼き上げは必要なく、簡易なプリント方法といえます。

転写絵付と昇華プリントの違い

では、転写絵付と昇華プリントではどういった違いがあるのでしょうか。

主な違いは、以下の3点です。

● デザインの耐久性

● デザインの耐光性

● デザインの再現性

転写絵付と昇華プリントによる仕上がりの違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

特に黒いマグカップにロゴや柄を入れたいと考えている方は、こちらも必見です。

【徹底解説】黒いマグカップに印刷できる!?おしゃれなオリジナル黒マグカップの制作方法

デザインの耐久性の違い

デザインの耐久性においては、転写絵付の方が優れているといえます。

| 転写絵付 | 昇華プリント | |

| 耐久性 | 〇 | △ |

転写絵付は800℃の絵付窯で釉薬の表面を半分溶けたような状態にし、絵の具を馴染ませるため「印刷している」というよりも「表面の釉薬に絵の具を溶け込むほど強く密着させている」手法といえます。

そのため、繰り返し洗ったり食洗器に入れたりしても、柄が剥がれたり薄くなったりすることはほとんどないのです。

もちろんマグカップが欠けてしまった場合は、その部分の柄は消えてしまいます。

しかし、経年劣化では全く印刷が落ちないのが、転写絵付の魅力です。

800℃で発色させるには無機物である必要があり、無機顔料を使っているのも転写絵付の大きな特徴です。

一方、昇華プリントはマグカップの表面にポリエステルを塗布し、その上からインクをしみこませることで印刷しています。

ポリエステル繊維へのプリントであれば抜群の印刷強度といえるのですが、マグカップに対しては素材の陶器に直にプリントしているわけではなく、表面にコーティングされたポリエステルに印刷されているため、ポリエステルのコーティングがはがれてしまうと同時に印刷は消えてしまいます。

食洗器に繰り返し入れると、塗布したポリエステル部分がはがれることもあり、その場合はがれた部分のプリントは消えてしまいます。

では、転写絵付と昇華プリントで印刷したデザインの耐久性に、どれほどの違いがあるのか見ていきましょう。

下記の画像は、左右両方とも転写絵付で柄を印刷したマグカップです。

左が納品時のマグカップで、右が1年間食洗器に入れ続けた後のマグカップです。

1年食洗器に入れ続けても、さほど状態に差がないことが分かります。

では、昇華プリントの場合はどうでしょうか。

下記の画像は、左右両方とも昇華プリントで柄を印刷したマグカップです。

左が納品時のマグカップで、右が1年間食洗器に入れ続けた後のマグカップになります。

右側のマグカップを見ると、左から2番目の人の髪や、一番右の人の右頬の色がはげてしまっています。

マグカップを少し回転させてみると、あちこちに印刷のはがれが見られます。

このように転写絵付と昇華プリントでは、印刷した柄の耐久性が大きく異なるのです。

デザインの耐光性の違い

デザインの耐光性においても、転写絵付の方が優れているといえます。

ここでいう耐光性とは、日の光(主に紫外線)に当たっても色が変わったりあせたりせず、元の発色を保ち続けられる性質のことです。

| 転写絵付 | 昇華プリント | |

| 耐光性 | 〇 | △ |

転写絵付は「無機顔料」と呼ばれる絵の具で柄を印刷します。

無機顔料は無機物なので、外的な要因で変化することがありません。

つまり、直射日光(紫外線)をいくら当てても色あせることがないのです。

一方昇華プリントは写真と同じで「有機顔料」を使った印刷方法のため、日光に当て続けるとだんだんと色があせていきます。

セピア色になっていき、最終的には柄が薄れて消えていくのが昇華プリントの難点です。

近年ではインクの進化により耐光性も上がっているものの、無機顔料を用いる転写絵付の耐光性には及びません。

では、転写絵付と昇華プリントで印刷したデザインの耐光性に、どれほどの違いがあるのか見ていきましょう。

下記の画像は、左右両方とも転写絵付で柄を印刷したマグカップです。

左が納品時のマグカップで、右が1年間直射日光に当て続けた後のマグカップです。

1年間日光に当たっていても、状態に差がないことが分かります。

では、昇華プリントの場合はどうでしょうか。

下記の画像は、左右両方とも昇華プリントで柄を印刷したマグカップです。

左が納品時のマグカップで、右が1年間直射日光に当て続けた後のマグカップになります。

右側のマグカップを見ると、特に顔の色が薄くなり、髪の毛も黒から茶色がかった色に変化しているのが分かります。

アップでよく見てみると、全体的に黒が茶色へと変色し、色が薄くなっています。

納品時は真っ白だった表面のポリエステルも、時間が経つにつれて黄ばみ、日に焼けていることが分かります。

このように転写絵付と昇華プリントでは、印刷した柄の耐光性が大きく異なるのです。

デザインの再現性の違い

オリジナルデザインの陶器を作る際、イメージ通りの印刷ができるかどうかも重要なポイントです。

思い描いたデザインを反映する「再現性」においては両者ともに、以下のとおりメリットとデメリットがあります。

| 転写絵付 | 昇華プリント | |

| メリット | ・柄のフチ取りがハッキリ再現できる | ・発色が良い |

| デメリット | ・ビビッドな色の発色が難しい | ・柄のフチがややぼやける |

まず転写絵付ですが、印刷後の柄は昇華プリントに比べてくっきりとしており、フチ取りがハッキリとした印象になります。

特に特色1色印刷の場合、昇華プリントはCMYKの4色で特色を表現するためぼやけやすいのに対して、転写絵付はその色に絵の具を調色して1回の印刷をするため、エッジの効いた鮮明な1色印刷になるのが特長です。

ロゴをくっきりと目立たせたい場合などにおすすめです。

しかし、転写絵付にもデメリットといえる部分はあります。

それが発色です。

転写絵付は800℃の絵付窯での焼き上げを行うことから、どうしてもビビッドで明るい発色を再現しにくいという難点があります。

この点、有機系インクを用いる昇華プリントは鮮やかな色合いも再現できるのが特長です。

ビビッドカラーのデザインを検討していて、発色の良さを最重要視するなら昇華プリントを選ぶのも1つの手段といえます。

それぞれの違い、メリットを理解した制作を

転写絵付と昇華プリントには、それぞれメリットとデメリットがあります。

たとえばお店で使うマグカップや記念品としてのマグカップを制作する場合、耐久性や耐光性に優れた転写絵付による柄の印刷がおすすめです。

長い間、変わらずオリジナルデザインを楽しめるでしょう。

一方、イベントなどで1日だけの使用等の場合は、小ロットだとコストの低い昇華プリントによる柄の印刷もおすすめです。

ビビッドな発色のデザインを検討している場合、特に昇華プリントならイメージ通りの印刷ができるでしょう。

このように、どの印刷方法を選ぶかは「どんな目的でオリジナルマグカップを作るか」によって異なります。

2つの印刷方法の違いを理解した上で、自分の目的に合った方法を選びましょう。

まとめ

転写絵付と昇華プリントの違いについて解説しました。

弊社では20年以上にわたりオリジナル卒園記念品の制作に携わってきました。

印刷方法は、陶磁器業界ならではの転写絵付に特化しています。

20年前に制作した記念品のお子さまは、今では社会の各方面で活躍する方々に成長されていることでしょう。

そういった方々の手元にも、20年前と変わらない色あせないマグカップが思い出として輝き続けていることを想像すると、弊社としてもこの上なく嬉しく思います。

色あせない思い出作りをご検討されている卒園記念品制作担当の皆さま、まずはお気軽にご相談、お問い合わせください。

オリジナルの卒園記念品制作ならおまかせください。

20年以上にわたり、色あせない思い出作りのお手伝いをさせていただいております。

OEM陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

陶器といえば、つるりとした手触りで照りのある見た目を想像する方が多いかもしれません。

しかし実は、陶器をツヤのない「マット調」に仕上げる手法もあるのです。

光沢がなく、ざらざらした質感に仕上がったマット調の陶器は、スタイリッシュで落ち着いた雰囲気を醸し出します。

カフェやレストラン、または自宅でも、ゆったりとした優しい空間を演出してくれるでしょう。

また、マット調の陶器は市場では意外と目にすることが少ないかもしれません。

そのため、自分だけのオリジナル陶器制作を検討されている方にはおすすめの加工方法です。

ただし市場で目にすることが少ないといっても、作り方はそう難しくありません。

意外にも、一般的な陶器の制作過程と同じような手法で制作できます。

そこでこの記事では、「マット調の陶器」の作り方について詳しくご紹介します。

ツヤのある陶器との違いや、マット調ならではの表現をぜひご覧ください。

マットな質感のオリジナル陶器の作り方

本体をマットな質感にするためには?

陶器をマット調にしたい場合、マット調の質感が再現できる「釉薬(ゆうやく)」を使用します。

ツヤのある陶器との作り方の違いは、これだけです。

ほかに特別な技術や製造工程を必要とするわけではありません。

マット調に焼き上がる釉薬を使った上で、通常通りに焼成すればマットな質感の陶器が仕上がります。

なお、そもそも釉薬を施さずに本焼成すれば表面は土のままのため、ザラザラとした仕上がりになります。

釉薬を施さない陶器は「ビスク」と呼ばれ、土の素材そのものの質感が表面に出るため、ザラザラとした仕上がりになるのです。

ビスクもマット感のある仕上がりではありますが、マット調の釉薬を使って焼き上げたものとは根本的に意味合いが違います。

そのため本記事では釉薬を使うことを前提として、マット調の陶器を制作する方法について解説していきます。

陶器を色づける「釉薬」がマットな質感を演出

釉薬は、陶器の表面をコーティングするために使われる薬品です。

主成分はガラスの原材料の一部として使われる「長石(ちょうせき)」や「珪石(けいせき)」で、これらに発色させたい色によって金属成分等を調合していきます。

一般的に、陶器に釉薬をかけた後は1,200~1,250℃の窯で焼成する「本焼き」と呼ばれる工程に移ります。

この本焼きで釉薬に含まれるガラス成分が溶け、一般的な陶器のツヤが生まれるのです。

しかしマット調用に調整された釉薬は、本焼きをしても完全に溶け切らない状態のため、ガラスのようなツヤ感は出ません。

中のガラス成分が完全に溶け切る前の状態で焼き上がるため、マット調ならではのざらっとした質感が再現できます。

もちろん、焼きあがった陶器の強度はツヤのあるものと遜色ありませんので、食器として使用する際も安心です。

ただし、マット用の釉薬とツヤの出る釉薬を併用するのはおすすめできません。

よくあるのが、陶器の内側と外側で釉薬の色を変え、ツートンカラーにするデザインです。

この場合、マット用とツヤの出る釉薬を併用すると、陶器としての強度が不安定になってしまうことがあるのです。

その理由は、内側と外側の釉薬、つまりマット用釉薬とツヤの出る釉薬の収縮率の差にあります。

土も釉薬も、高温で焼き上げると収縮する物質です。

つまり強度の安定した陶器を作るには、土と釉薬はもちろん、内側と外側の釉薬の収縮率も合わせる必要があります。

もちろん陶器としてまったく使えないわけではないので、仕上げること自体は可能です。

しかし、耐久性の不安定さを考慮して、マット用の釉薬を用いる際は、一部でなく全体をマットにすることを基本としています。

ツヤの出る釉薬を用いる場合も同様です。

マット調のオリジナル陶器でのオススメ加工

ツヤありの陶器と同じ加工を施すことが可能

マット調は、ツヤのある陶器と同じ手法で柄やロゴのデザインが可能です。

陶器にロゴなどの模様を付けることを、「絵付(えつけ)」と呼びます。

一般的に、絵付の方法は以下の2種類です。

● 転写絵付(フラットデザイン)

● 撥水絵付(エンボスデザイン)

上記の手法は、主に絵付をするタイミングが異なります。

転写絵付は釉薬をかけてから1,200~1,250℃の窯で本焼きをし、その後に絵付をする手法です。

具体的には、本焼きを終えた陶器に転写紙と呼ばれるデザインの描かれたフィルムを貼り付け、約800℃の絵付窯でデザインを焼き付けます。

一方、エンボス調に仕上がる撥水絵付は、釉薬をかける前に撥水性のある「呉須」というインクで絵付する手法です。

呉須は上から釉薬をかけてもはじくので、絵付した部分だけくぼんだ状態になります。

転写絵付でツヤとマット調のコントラストを楽しむ

マット調の釉薬をかけて本焼きした陶器に釉薬と同色の転写絵付をすると、柄の部分だけがツヤのある質感に仕上げることができます。

光の反射や照りでロゴの部分だけが浮かび上がるというおしゃれなデザインです。

柄を主張したい場合には不向きですが、シックな統一感を損なわずにちょっとしたアレンジを加えたい場合におすすめの配色です。

ただし、あまりにザラつきの目が荒い仕上がりだと、絵付に用いる転写紙が貼りにくくなる可能性もあります。

ビスクではなく釉薬でマット調を表現する陶器なら、たいていの場合転写絵付も問題なくできるでしょう。

撥水絵付でより個性的なオリジナル陶器を

マット調の陶器を作るなら、撥水絵付もおすすめです。

一般的なツヤのあるカラーの釉薬に比べて、マット調の釉薬は撥水絵付に適しているといえます。

撥水絵付を綺麗に仕上げるには、絵付した部分に上からかけた釉薬が重ならないようにしなければなりません。

釉薬の主成分は水性のため、撥水性のある油性の絵の具(呉須)と弾き合います。

マット調の釉薬はガラス成分が完全に溶け切っていないという性質があるので、液状になって柄の上に垂れてくる可能性も低いため、マット調の釉薬を用いた陶器は柄がクッキリと仕上がりやすいのです。

撥水絵付は手法の性質上、デザインの表現に限界はありますが、マット調の釉薬を使えば比較的ハッキリとした柄に仕上がる場合が多いのが特徴です。

特にロゴを入れたい場合や、ワンポイントでマークを入れたい場合などにおすすめです。

絵付した部分には凹凸ができるので、思わず触りたくなる陶器に仕上がるでしょう。

まとめ

マットな陶器の作り方についてご紹介しました。

ツヤのない陶器は重厚感があるだけでなく、落ち着きや安らぎといった雰囲気の演出に効果的です。

またあまり目にすることが少ない質感でもあるため、オリジナリティあふれる個性的な陶器を作りたい方にもおすすめ。

弊社では、マット調の陶器制作に対応しています。

転写絵付や撥水絵付によるロゴやイラストのデザインもご相談可能です。

ご自身のオリジナルデザインを検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

デザインはもちろん、安全性や耐久性にも考慮した上で、世界に1つだけの陶器作りをサポートいたします。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

OEM陶器の制作ならおまかせください。

今や誰でも簡単にオリジナルの陶器が作れるようになりました。

これは機械によるプリント技術の発達などが大きく関係しています。しかし、今もなお機械で再現できない陶器業界の伝統技法は少なくありません。

その中の1つがマグカップの縁(ふち)にカラーリングする「口線加工(くちせんかこう)」と呼ばれるものです。

街中ではよく見る加工でありながら、あまり知られていないこの技法。今回はそんな口線加工の方法や、表現について詳しくご紹介していきます。

個性あふれるオリジナル陶器の制作をお考えの方は、特に必見です。

陶器業界に伝わる「口線加工(くちせんかこう)」について

口線加工とは

口線加工とは、縁線加工(ふちせんかこう)とも呼ばれ、陶器のふちの部分だけに全体とは異なる色をのせる技法です。

陶器のふちとは、マグカップでいうと飲み口に当たる部分。平たいお皿なら、一番外側の部分がふちに当たります。

口線加工は、ふちの部分だけに色を付けることができる技法です。

つまり白いマグカップの飲み口部分だけを黒くしたりすることができます。よく見るのが、白地でふちに金色の加工がほどこされたプレートやマグカップです。こういった陶器は、口線加工によって作られています。

ちなみに口線加工は、古くから日本に伝わる伝統的な技法の1つです。口線加工で表現される模様は、機械では再現できません。

陶器のふちに筆を当て、ろくろを回しながら手作業で線を引くというのが口線加工のやり方です。

陶器へのプリント技術が発達した今でも、口線加工は手作業でしか行なわれていません。職人の腕が光る伝統技法といえます。

口線加工には2種類の方法がある

口線加工には、2種類の方法があります。

1つは上絵付(うわえつけ)という方法です。上絵付での口線加工は、完成した状態の陶器に線を引きます。

陶器には素焼き、施釉、本焼きという制作過程があります。上絵付で口線加工をする場合、これらすべてを終えた完成形の陶器に絵付を行ないます。

つまり釉薬をかけた陶器の上から、専用の絵の具もしくは金液を塗るという方法です。その後、約780~800℃の窯で仕上げの焼き上げを行ないます。

ここで用いる絵の具は、800℃前後でもしっかりと発色する絵の具です。

これに対し、もう1つの方法が下絵付(したえつけ)という方法です。素焼きを終え、釉薬をかける前の陶器に絵付を行ないます。

この際使用するのは、「呉須(ごす)」と呼ばれる絵の具です。そして呉須で線を引いた後、陶器に釉薬をかけます。この時の釉薬は透明のものを使うのが一般的です。

釉薬にはカラフルなものが多数ありますが、色のついた釉薬だとせっかく下絵付で引いた口線の上に色釉薬が乗ってしまい、口線が見えなくなってしまうからです。その後約1,200℃の窯で本焼きを行ない、完成です。

下絵付で口線加工をすると、釉薬が引いた線をコーティングしてくれます。そのため、口線加工でほどこしたふちの線が取れにくいのが特徴です。食洗器などに入れても、長く使っても釉薬自体が剥がれ落ちない限り、ふちの線が薄れたり消えてしまうことはありません。

また、下絵付にはもう1つの方法があります。それはふちの柄を境に、内側と外側の色が異なる陶器を作りたい場合に用いられる方法です。

この場合、呉須に油性の撥水剤を混ぜて口線加工を行ないます。これにより後からかけられた釉薬がはじかれるのです。口線加工した線を境に釉薬がはじかれることで、2色が線を侵食することなくくっきりと色分けできます。

ちなみに、金色の柄をつけるのに用いる金液はその性質上、1,200℃の窯に入れると焼け飛んでしまいます。そのため、すでに完成した陶器に絵付をする「上絵付」でしか口線加工をすることができません。

口線加工の方法とは?

では口線加工の方法を、さらに詳しく見ていきましょう。先ほどご紹介した「上絵付」と「下絵付」の2種類に分けて制作手順をご紹介します。

上絵付による口線加工の方法

上絵付で口線加工をする場合、手順は以下の通りです。

①成形

②素焼き

③施釉

④本焼き

⑤上絵付による口線加工

⑥焼き上げ

①~④までは、一般的な陶器を制作する工程です。

800℃前後で素焼きした陶器に、釉薬をかけます。その後1,200℃前後の窯で本焼きを行い、無地の陶器の完成です。上絵付による口線加工は、この後に絵付を行ないます。

焼きあがった陶器をろくろの上に置き、専用の絵の具や金液を用意します。筆に絵の具もしくは金液を付け、模様を付けたい部分に筆を当てながらろくろを回すという方法です。

線を引く手は動かさないのがポイント。ろくろの回転によって、綺麗な線が引かれていきます。

そして絵付が完了したら、仕上げの焼き上げです。このときもまた、素焼きと同様に800℃前後の窯で焼き上げを行ないます。

これにより絵の具や金液が陶器本体に定着し、上絵付による口線加工を施した陶器の完成です。

下絵付けによる口線加工の方法

一方、下絵付による口線加工の方法は以下の通りです。

①成形

②素焼き

③下絵付による口線加工

④施釉

⑤本焼き

②までは、一般的な陶器と同じ制作手順です。本来であれば、この後に釉薬をかける工程があります。

しかし下絵付で口線加工を施す場合、釉薬をかける前に絵付を行ないます。絵付に用いるのは呉須という絵の具です。また、釉薬をはじかせたい場合は呉須に油性の撥水剤を混ぜて使用します。

口線加工の方法は上絵付と同様です。素焼きを終えた陶器をろくろの上に配置し、呉須を筆に取ります。そして線を引きたい場所に筆を当て、ろくろを回すという方法です。

こうして陶器に線が引けたら、釉薬を上からかけていきます。釉薬は透明なものから色のついているものまで、バリエーションが豊富です。しかし下絵付で口線加工をする場合は透明の釉薬を使うか、撥水剤を混ぜた呉須で釉薬をはじかせることで線が消えずに仕上がります。

釉薬をかけたら、最後に本焼きです。本焼きは1,200℃前後の窯で行ないます。これにより釉薬が固まって定着し、下絵付による口線加工を施した陶器の完成です。

口線加工を使って表現できるもの

カップの口元やプレートの縁をオシャレに色付け

口線加工を使うことで、よりオリジナリティのあふれる陶器を制作することができます。例えばマグカップの口元だけに色を付けるなど。

ちなみに口線加工は、職人の確かな技術が求められる技法です。そのため、職人のいる本格的な陶器屋でなければ表現できません。陶器における質の高さや、珍しいデザインを追い求める方にはもってこいの技法といえるでしょう。

また、口線加工は色のバリエーションも豊富です。パステルな色合いから鮮やかな色合いまで、繊細に表現することができます。

ただ、残念ながら陶器そのもので表現が苦手な色はあります。例えば非常に明るいマゼンタなど、ビビッドな色は苦手です。これは800~1,200℃という高温で発色する無機顔料では表現できないからです。

こうしたビビッドな色以外であれば、専用の絵の具や呉須を用いてオリジナルデザインを作ることが可能です。

金やプラチナで口線加工も?

贈り物などでよく使われる金縁の食器にも、口線加工が用いられています。これはマグカップやプレートに限らず、さまざまな陶器に応用可能です。

例えば湯呑のような形の陶器でも、口線加工を利用すれば金色で縁取ることができます。金が施された陶器には高級感があり、見た目にも美しいのが特徴です。

また、高級感を演出するのは金だけではありません。銀色の線を引く際には、プラチナを用いることもできます。

一般的に銀線を引く際は、プラチナやパラジウムといった素材を使用します。銀線の引かれた陶器は、金とはまた違ったシックな高級感が特徴です。

お皿の内側に線を引いてよりこだわった仕上がりに

口線加工は、ろくろを回しながら線を引く技法です。そのため、筆を当てる場所によっては様々なパターンの柄を表現することができます。

口線加工は、ろくろを回しながら線を引く技法です。そのため、筆を当てる場所によっては様々なパターンの柄を表現することができます。

例えば、ふちから数センチ下がったマグカップの内側に綺麗な線を引くことも可能です。またはコーヒーカップを乗せるソーサーの、底にあたる部分にのみ線をひく、といったことも理論上はできます。あるいは四角形のお皿のふちに線を引くことも。

さらに、引いた線を境目に内側と外側の陶器の色を変えるということもできます。例えば白い線を境に、内側は赤、外側は赤いマグカップを作れるということです。

このように、口線加工はただ縁取りをするだけの技術ではありません。やり方によっては、様々なデザインを表現することができます。

ただし、綺麗に線を引くには確かな職人の技術が必要となります。プリント印刷での絵付だけを請け負っている制作会社では、こうしたアレンジはおろか口線加工自体を請け負っていません。

自分だけのこだわりのデザインを再現したい方は、陶器の専門会社に問い合わせてみるのがおすすめです。職人のいる陶器会社なら、オリジナルのデザインを柔軟に再現してくれるでしょう。

まとめ

陶器の口線加工についてご紹介しました。口線加工は職人の技術が求められる、伝統的な技法です。そして手作業で行なう技法だからこそ、バリエーション豊かなデザインを表現することができます。

陶器の口線加工についてご紹介しました。口線加工は職人の技術が求められる、伝統的な技法です。そして手作業で行なう技法だからこそ、バリエーション豊かなデザインを表現することができます。

他で目にしたことがないような、唯一無二の陶器制作をしたいという方におすすめの技法です。

ファースト・スティングではそんな口線加工を用いた陶器制作に対応しています。ご自身のオリジナルデザインをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

オリジナリティあふれる、世界に1つだけの陶器作りを応援いたします。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

OEM陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

私たちは普段の生活の中で、さまざまな陶器を利用しています。

例えばマグカップやお皿など、陶器にはさまざまな種類があります。

そして、陶器はカラーリングも実にバリエーション豊かです。

ベーシックな白いマグカップから、高級感のある黒いお皿まで、シーンに応じて、あらゆる色の陶器が活躍しています。

また最近では、自分だけのオリジナルマグカップやお皿を気軽に作ることもできます。

せっかくオリジナル陶器を作るなら、自分好みの色にしたいですよね。

実はマグカップやお皿をカラーリングするには、「釉薬」というアイテムが欠かせません。

そこでこの記事では、そんな「釉薬」に焦点を当ててマグカップやお皿のカラーリングについて詳しくご紹介します。

釉薬の役割や作り方、釉薬でできる多彩な表現をぜひご覧ください。

陶器の色付けに必要な釉薬

釉薬とは

釉薬は訓読みで「うわぐすり」、または音読みで「ゆうやく」と読みます。

では、そもそもこの釉薬とは何なのでしょうか。

釉薬は、「素焼き」後の陶器の表面をコーティングするための液体状の薬品です。

素焼きが終わった後、釉薬を陶器全体にかけ、1,200℃~1,250℃で「本焼き」を行ないます。

すると釉薬が陶器の表面全体を覆うように固まり、陶器の表面がコーティングされるのです。

元々、陶器は土を原料に形作られています。

成分調整した専用の土を成形し、それを800℃前後の窯で焼き上げます。

この工程を「素焼き」と呼びます。

ちなみに800℃前後で焼き上げた後に、釉薬をかけずにそのまま本焼きの温度まで上げて焼成し販売される焼き物も少なくありません。

備前焼などといった焼き物は、釉薬を使わないことでも有名です。

しかし私たちが飲食用で利用するお皿やマグカップなどの陶器は、素焼きを終えた後に釉薬をかけることが一般的です。

この理由については次の項目で詳しくご説明します。

釉薬の役割について

釉薬は飲食用の陶器にとって必要不可欠な存在ともいえます。

釉薬は飲食用の陶器にとって必要不可欠な存在ともいえます。

釉薬には以下のような役割があります。

陶器の表面に汚れを付きにくくする

釉薬をかける前の陶器は、土特有のザラザラとした質感があります。

この質感を味わいとして残すために、あえて釉薬をかけずに販売される焼き物も少なくありません。

しかし飲食用の陶器を作る場合、表面がザラザラしていると汚れが付きやすく落ちにくいというデメリットがあります。

汚れが表面に付いてしまうと、そこがカビや雑菌の温床になってしまいかねません。

また食べ物や飲み物の色が、陶器に沈着してしまうことも懸念されます。

そこで利用されるのが釉薬です。

釉薬をかけると、陶器の表面がコーティングされます。

これにより、土がむき出しになっている状態よりも簡単に洗浄できます。

汚れを落ちやすくすることで、長く清潔に使うことができるというメリットがあります。

食の安全性を高める

釉薬は陶器の安全性を高めるためにも利用されます。

素焼きをしたままの状態では、焼き物としての強度は不十分です。

もちろん、観賞用の焼き物なら欠けても食の安全性には何の問題もありません。

基本的に素焼きの状態のものを食器として使用することはありませんが、土が欠けやすいということは誤飲のリスクがあり、これでは利用者の危険につながります。

そこで素焼きの後に釉薬をかけ、陶器全体をコーティングすることで、強度のある焼き物が出来上がります。

ちなみに釉薬は本焼きを終えると、しっかりと固まるので土のようにもろく崩れることもなく、安全性の担保につながります。

さらに飲食で利用する陶器には、日本では食品衛生法において鉛やカドミウムの溶出基準値が定められています。

飲食に用いられる陶器はこの溶出基準値をクリアする義務があります。

国産の陶器に使用される釉薬にはこの基準値を遵守したものが使用されているので安心です。

土が水を吸わないようにする

陶器の素材である土には小さな穴が開いており、そこから水を吸う性質があります。

素焼きのままの陶器に水を注げば、土に少しずつ水がしみ込んでいくでしょう。

例えばこれが、コーヒーを注ぐマグカップだとしたらどうでしょうか。

マグカップがコーヒーを吸ってしまうことになります。

釉薬はこうした土の穴をふさぎ、吸水性を無くす役割も担っているのです。

ちなみに釉薬はガラスを主成分とする素材なので、吸水性はありません。

陶器の耐久性を上げる

釉薬で陶器をコーティングすることにより、陶器自体の耐久性が上がります。

釉薬をかけることで土特有のもろさや吸水性がカバーされ、長く丈夫に使える陶器を仕上げることができます。

もちろん釉薬をかけたからといって、陶器が割れなくなる訳ではありません。

しかし素焼きのままの状態と比べると、釉薬をかけることで表面がガラスのように強くなり、破損や欠損のリスクも低くなります。

陶器に色を付ける

釉薬は陶器をカラーリングする役割も担っています。

陶器で色を出す方法は、2種類あります。

1つは透明の釉薬を使って、土そのものの色をそのまま表現するという方法です。

そしてもう1つは、釉薬で陶器をカラーリングする方法です。

後者の場合、釉薬に金属成分などを混ぜることで赤や青といった色を表現することができます。

この際、元々の土の色は釉薬に覆われることとなり表現されません。

釉薬で表現できる陶器の色については、後ほどまた詳しくご紹介します。

陶器の質感を表現する

釉薬を利用して、陶器の質感を変えることもできます。

釉薬はツヤツヤとして質感を表現できるほか、ツヤの消えたマットな質感も表現可能です。

質感を変えると、陶器の印象はガラッと変わります。

自分だけのこだわりの陶器を作りたいという方にとって、釉薬の持つ表現の奥深さは必見です。

釉薬の成分

釉薬は、主にガラス成分でできています。

釉薬は、主にガラス成分でできています。

中でも、ガラスの原材料の一部として使われる「長石(ちょうせき)」の含有割合が最も多く、全体の4~6割を占めています。

そして次に多いのがガラスの主成分である「珪石(けいせき)」と呼ばれる成分です。

珪石は、全体の約2~3割を占めています。

またこれらに加えて、釉薬には「石灰(せっかい)」や「亜鉛華(あえんか)」などを混ぜます。

「石灰(せっかい)」や「亜鉛華(あえんか)」を「長石」「珪石」と一緒に攪拌すると、ドロドロとした液状になります。

このおかげで、陶器をムラなくコーティングすることができます。

ちなみに釉薬で陶器をカラーリングする場合は、釉薬に金属成分を主原料とした色素を混ぜます。

例えば「コバルト」や「クロム」「ニッケル」といった金属成分です。

このような金属成分を調合し、釉薬に混ぜることで美しくカラーリングすることができます。

釉薬が出来るまで

では続いて、釉薬がどのように作られるのか見ていきましょう。

では続いて、釉薬がどのように作られるのか見ていきましょう。

釉薬の作り方は以下の通りです。

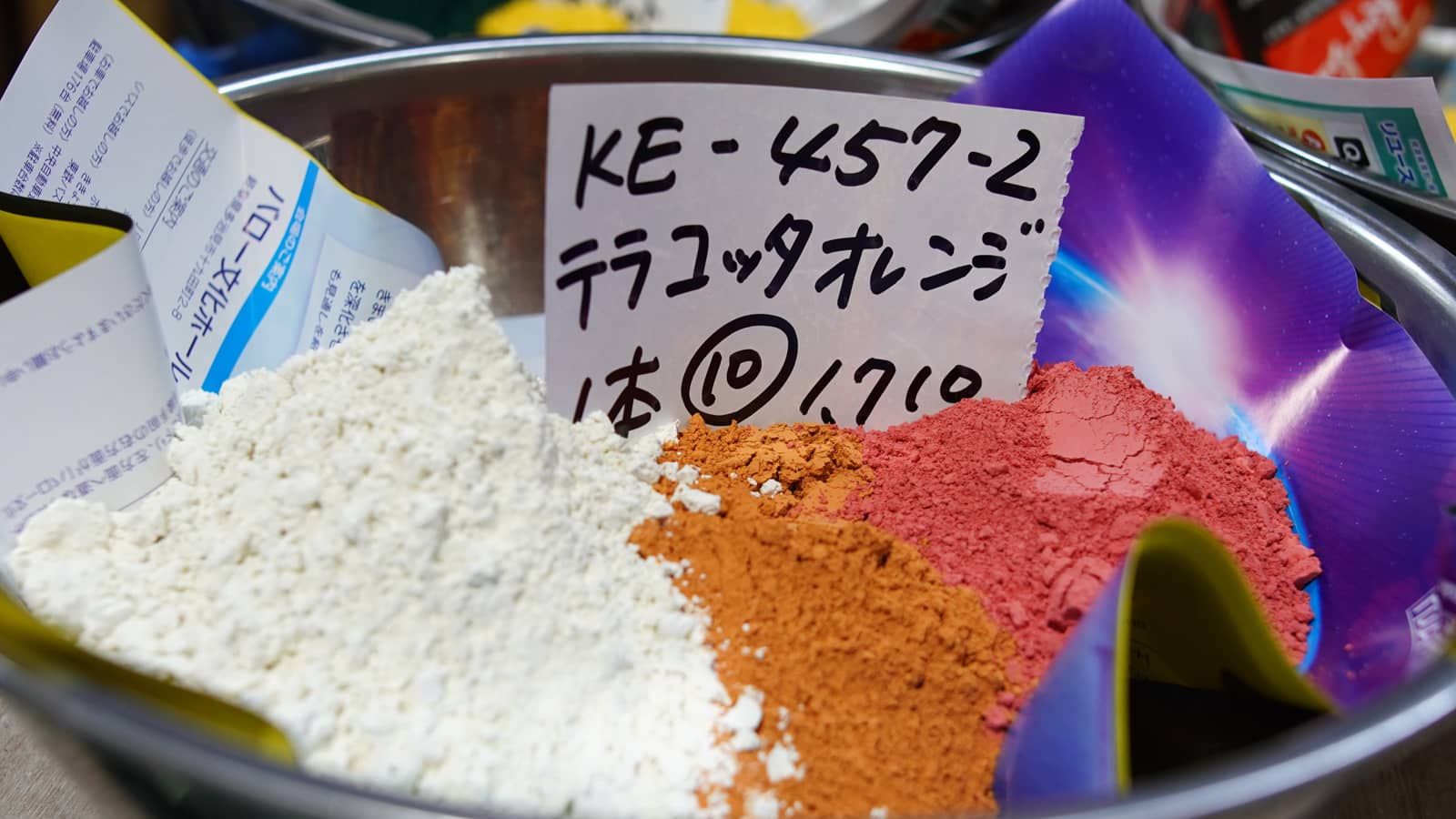

①「長石」「珪石」「金属(必要に応じて)」を固形から粉末状に加工する

②攪拌専用のマシンで「①の粉末」と「水」「石灰」「亜鉛華」等を混ぜ合わせる

このように、釉薬の作り方はいたってシンプルです。

まず原材料を全て粉末状に加工し、その後水と一緒に攪拌専用のマシンで混ぜ合わせるだけ。

石灰や亜鉛華は元々粉末状なので、加工する手間がありません。

ちなみに、「長石」「珪石」をはじめ、すべての原料はいずれも水には溶けません。

つまり攪拌専用のマシンを使っても水に溶けてしまうことはなく、粉末が内部で攪拌されるだけです。

時間を置くと「長石」「珪石」などの原料と水は分離し、原料は沈殿してしまいます。

そのため釉薬は、使用する前に再度攪拌し、濁った状態で使用します。

釉薬を使って表現できるもの

赤・青など、カラフルな陶器

先ほどご説明した通り、釉薬を使って陶器をカラーリングする場合、釉薬には金属成分を配合します。

金属の配合によって表現できる色が決まっており、金属の調合によって微妙な色合いの違いを表現することができます。

金属成分を配合した釉薬の中でも、特に銅を配合した「織部釉・緑釉(りょくゆう)」や、鉄を加えた「青磁釉」、「飴釉」などは非常に歴史が長く有名です。

「織部釉・緑釉(りょくゆう)」は緑や青緑色の風合いが美しく、千利休の弟子である古田織部が茶器として用いたことがきっかけで普及しました。

「青磁釉」は中国発祥の釉薬で、深みのある落ち着いた青色が特徴です。

「飴釉」は「青磁釉」と同じ鉄を配合した釉薬でありながら、あたたかみのある美しい飴色が表現されます。

このように、釉薬を使ったカラーリングには長い歴史があります。

現代では釉薬のカラーバリエーションもさらに増え、ビビットな赤やネイビー、オレンジなど様々な色の陶器を作ることができます。

ちなみに釉薬は1,200℃~1,250℃の本焼きを経て、初めて美しい色合いが表現されます。

つまり焼きあがるまでは、陶器の色がどうなるか分かりません。

それを絶妙な金属成分の配合で見極め、出したい色を表現するのが職人の技といえます。

土の色を見せる透明釉

土の色をそのまま陶器に活かしたい場合、「透明釉」という釉薬を用います。

土の色をそのまま陶器に活かしたい場合、「透明釉」という釉薬を用います。

この釉薬には金属成分が一切入っておらず、その名の通り透明です。

例えば白さの高い土を用いて成形・素焼きを行い、透明釉をかければ土本来の美しい白さがそのまま表現できます。

この場合色の純度(白度)が低い土を使うと、白さがくすんでしまったり、グレーがかったりしてしまう可能性があります。

つまり土の色の純度が高ければ高いほど、透明釉で素材の良さを引き出せるということです。

もちろん白さを表現できる釉薬を使えば、グレーの土を真っ白な陶器に仕上げることも可能です。

さらに透明釉なら素焼きに直に絵付をし、その上からかけることも可能です。

透明なので、プリントされた柄が透明釉を通して見ることができます。(この手法を「下絵付」と呼びます)

ツヤのないマットな色も釉薬で再現

釉薬は主にガラス成分でできているので、1,200度~1,250度の本焼きをすると一度溶けたガラス成分が再び固まり、艶やかでツルツルとした質感になります。

釉薬は主にガラス成分でできているので、1,200度~1,250度の本焼きをすると一度溶けたガラス成分が再び固まり、艶やかでツルツルとした質感になります。

一方、マットな質感を再現するためには、「マット調専用の釉薬」を用います。

マット調の釉薬は、一般的な1,200度~1,250度の本焼きをしてもガラス成分が完全に溶け切りません。

そのため釉薬の中に、溶け切らなかったガラス成分がそのまま残ります。

このガラス成分のおかげで、ツヤが消えたようなマットな質感が再現できるのです。

もちろん、安全性や耐久性は通常の釉薬と変わりません。

ただしマット調の釉薬を用いた陶器は、表面がザラつきます。

そのため一般的な釉薬を用いた陶器よりも、長期間使うと汚れてしまいやすいという特徴があるため注意が必要です。

まとめ

マグカップやお皿のカラーリングについてご紹介しました。

マグカップやお皿のカラーリングについてご紹介しました。

釉薬は陶器の安全性や耐久性を高めるだけでなく、好みのデザインを表現するためにも必要な素材です。

ファースト・スティングでは、釉薬を使って表現できるカラーを常時100種類展開しております。

もちろん、ご希望のカラーを調合することも可能です。

また透明釉でも真っ白で美しいお皿が作れるように、純度(白度)の高い土をご用意しております。

このように弊社は土からカラーリングまで、とことんこだわってオリジナル陶器の制作に対応いたします。

自分だけのオリジナル陶器制作を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

理想どおりのデザインを表現できるよう、陶器のプロがサポートいたします。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

OEM陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。

陶器には色々な種類があります。

陶器はマグカップやプレートなどの食器をはじめ、ペン立てや花瓶などといったインテリアに使われることもしばしば。陶器はあらゆる場面で私たちの生活に関わっています。

このように私たちにとってありふれた陶器ですが、実はその作り方は様々です。例えば土を使って陶器を形作る「成形」という段階には、複数の作り方があります。あらゆる作り方が、陶器の形や特徴に応じて使い分けられているのです。

そこで今回は、意外と知られていない陶器の成形方法について詳しくご紹介していきます。

陶器について興味のある方、オリジナル陶器の制作を検討している方は必見です。ぜひご参考にしてください。

マグカップやプレートの制作方法について

成形方法には大きく分けて2種類

陶器の成形方法は、大きく以下の2種類に分けられます。

動力成形(どうりょくせいけい)

鋳込み成形(いこみせいけい)

1つは動力成形と呼ばれる作り方です。この作り方は別名、ローラーマシン成形とも呼ばれます。そしてもう1つは鋳込み成形という作り方です。陶器を量産する際の成形は、基本的にこれら2種類の作り方を用います。

いずれの成形方法でも、陶器を作るには型が必要です。成形に使う型は「石膏型」と呼ばれ、「石膏」という素材が用いられています。

石膏とはCaSO4・2H2O、結晶水を含む硫酸カルシウムを含む素材です。ちなみに成形をするにあたり、作られる石膏型は完成品よりも大きく作られます。これは焼成の工程を経て、土が10%~15%縮むことが考慮されているからです。

「動力成形」について

動力成形は一般的に、ローラーマシンという機械を使います。動力成形の場合、石膏型を設置して土を機械に投入しさえすれば、あとの成形は全自動です。

機械には複数の石膏型を設置することができ、一度にたくさんの陶器を成形することができます。そのため多くの陶器を一度に作るのに適しており、生産効率の高い作り方といえます。

では動力成形で陶器を制作する手順を見ていきましょう。 ①陶器の形に合った石膏型を用意し、ローラーマシンに設置する。

①陶器の形に合った石膏型を用意し、ローラーマシンに設置する。

②土練機に通して真空状態にした土をローラーマシンに流す。

③ローラーマシンが自動で土を適量にカットし、石膏型の中に配置する。

④上から金属製のコテが降りてくる。

⑤ローラーマシンは常に回転しており、コテを使って順番に成形する。

⑥石膏型から外し、乾燥させて完成!

動力成形の場合、硬度の高い粘土質の土を用います。この土を石膏型とコテで成形するという作り方です。

また動力成形で陶器を制作すると、基本的に片側が真円状になったものが仕上がります。なぜなら成形する際、ろくろのように回転させながら作っているからです。回転させるうちに角や歪みが取れ、丸い飲み口のマグカップやそこが真円状のプレートが仕上がります。

そのため動力成形では、四角など角張った陶器を作ることはできません。

ただし外側に模様を付けたり少々削れた形にする場合は、石膏型の彫り込みで再現できるものもあります。

「内ゴテ」「外ゴテ」の2種類の動力成形

動力成形は「内ゴテ」と「外ゴテ」という2種類の作り方に分けることができます。

それぞれの特徴や成形方法について見ていきましょう。

内ゴテを用いた動力成形による作り方は以下の通りです。 ①ローラーマシンが石膏型の中に、土練機に通して真空状態にした土を適量にカットし、セットする。

①ローラーマシンが石膏型の中に、土練機に通して真空状態にした土を適量にカットし、セットする。

②石膏型の内側に、棒状で金属製の「コテ」と呼ばれるものが降りてくる。

③コテが高速回転しながら土を押し込み、陶器の内側が円形に成形される。

④石膏型から外し、乾燥させて成形完成!

つまり内ゴテは文字通り、金属製のコテが石膏の内側に当てられます。例えるならろくろを用いる時の外側の手が石膏型、内側の手がコテといったイメージです。

外ゴテを用いた動力成形による作り方は以下の通りです。 ①ローラーマシンが石膏型の上に、土練機に通して真空状態にした土を適量にカットし、セットする。

①ローラーマシンが石膏型の上に、土練機に通して真空状態にした土を適量にカットし、セットする。

②その上から円盤のように大きな金属製のコテが降りてくる。

③石膏型を覆い込むように、コテが土をプレスする。

④回転しながらコテが形を整え、陶器が円形に成形される。

⑤石膏型から外し、乾燥させて成形完成!

外ゴテの場合は、コテが石膏型を覆うように大きいのが特徴です。内ゴテはコテが陶器の内側を成形していました。

それに対し、外ゴテの場合はコテが陶器の外側を成形します。つまり、外ゴテで成形する場合、陶器は上下逆さまの状態です。陶器の内側を石膏、外側をコテが成形するという仕組みになっています。

「鋳込み成形」について

鋳込み成形という作り方について見ていきましょう。鋳込み成形もまた、以下の2種類に分類することができます。

圧力鋳込み

ガバ鋳込み

鋳込み成形を用いると、動力成形では作れない四角や楕円形の陶器が作れます。

鋳込み成形はろくろのような、回転をかけながら成形する方法を用いません。

そのため左右非対称の陶器や角張った陶器など、あらゆる陶器を制作することができます。

「圧力鋳込み」「ガバ鋳込み」の2種類の鋳込み成形

圧力鋳込みについて詳しくご説明します。圧力鋳込みは、動力成型で作れないような変形型のものを作れる成型方法です。

ちなみにこの作り方では、2つの石膏型を用います。1つは陶器の外側を覆う石膏型で、もう1つは陶器の内側にあたる部分を覆う石膏型です。このように圧力鋳込みの石膏型には凸と凹の型があり、陶器業界ではオス型メス型と呼ぶこともあります。

圧力鋳込みを用いた鋳込み成形の手順は以下の通りです。 ①動力成形でも使用する土に水分を多く含ませ液状の泥のような状態にする。

①動力成形でも使用する土に水分を多く含ませ液状の泥のような状態にする。

②対になる凹凸の石膏型を複数用意し、泥の入ったタンクと繋がった場所に積み上げる。

③①で作った泥を、積みあがった石膏型の下から一定の圧力をかけて流し込む。

※圧力をかけて泥を流し込むのは、石膏型の隙間が器の形をしており、その隙間に泥が完全に入り込むようにするため。

④泥の水分が石膏に吸収されて水分が抜けた土に変わるまで、一定時間置く。

⑤2つの石膏型を開き、その中に成形された器に空気をかけながら型から外す。

⑥完全に乾燥させて完成!

圧力鋳込みの特徴は、石膏型の隙間に下から泥を流し込むという点です。流し込む際は一定の圧力をかけながら、蛇口をひねったように一気に流し込みます。

このとき使うのは粘土質の土ではなく、水のような泥です。さらさらとした泥をつかうことで、石膏型の中に隙間なく流れ込ませることができます。

また、圧力鋳込みは石膏型の吸水性をたくみに利用した作り方です。流し込むときはさらさらとしていた泥も、時間が経つにつれて水分を吸われ、ほどよい土へと変化していきます。

続いてガバ鋳込みについてご説明します。

ガバ鋳込みは、ティーポットやとっくりなど、袋状の形で内側が空洞の陶器を作る際に用います。小さな入り口と、内側に空洞があることがガバ鋳込みで作る陶器の特徴です。

例えば貯金箱なども、ガバ鋳込みで成形することができます。日本の伝統工芸、だるまも同様です。

ではガバ鋳込みを用いた鋳込み成形の手順を見ていきましょう。

①陶器を包み込むような形の石膏型を作る。

①陶器を包み込むような形の石膏型を作る。

②石膏型の中に水分含有量の高い泥を流し込む。

③時間が経つと石膏型が泥の水分を吸い、外側より固まり始める。

④外側が固まり、十分な厚みが出たら石膏型の中にある泥を捨てる。

⑤一定時間経ったところで、複数で構成されている石膏型を分解し器を取り出す。

⑥時間をかけて乾燥させ、完成!

ガバ鋳込みの作り方の特徴は、石膏型は外側を成形するものしかないという点です。圧力鋳込みの場合は、陶器の内側と外側を成形する石膏型が対になっていました。

一方、ガバ鋳込みで使うのは陶器の外側を成形するもののみです。つまり内側を成形する石膏型がありません。作り方を見ると分かるように、内側は自然に成形されます。

外側から石膏型が水を吸い、泥が土へと変わる原理をたくみに利用した作り方です。丁度よいタイミングで上下を反転させ、中の泥を抜くことで袋状の形が作れます。この、「ガバっと」泥を抜く作業から、ガバ鋳込みという名がついたのだとか。

また、ガバ鋳込みの場合は石膏型そのものが袋状になっており、乾燥後はそのまま型から抜き取ることができません。そのため石膏型は複数のパーツで構成されており、成形された土を石膏型から抜くときは、複数の石膏型を割って取り出すのも特徴です。ちなみに、このように複数のパーツの石膏型で構成されているものを「割型」と呼びます。

実際のマグカップやプレートの成形について

動力成形で作る陶器

動力成形を用いると、コテが入る部分が円状になっている陶器が作れます。例えば飲み口の丸いマグカップや、円形のお皿などです。内ゴテの動力成形の場合は陶器の内側に一切角が無く、外ゴテの動力成形の場合は陶器の外側が円状になった陶器を作れるのが特徴といえます。これはコテを回転させながら作るという作り方によるものです。回転させると角のない、上下左右対称になった形状が完成します。

ちなみに内ゴテの動力成形の場合、陶器の外側は完全な円でなくても問題ありません。外側は石膏型のデザイン次第で、その風合いを変えることができます。例えば外側を手びねりのような風合いに仕上げることも可能です。こういった陶器は一見では圧力鋳込みで作られたもののように見えることもあります。

しかし陶器の内側がきれいな円状だった場合は、多くの場合動力成形で作られています。また内側は真円でありながら、外側はゴツゴツとした六角形の陶器を作ることもできます。

圧力鋳込みで作る陶器

圧力鋳込みは、対になる凹凸の石膏型で成形する作り方です。つまり石膏型次第で、あらゆる形の陶器を作ることができます。例えば丸い石膏型を用いれば、真円のお皿を作ることも可能です。

それだけでなく、楕円形のカレー皿のような陶器も作ることができます。そのほかにも、焼き魚を乗せる長方形のお皿や真四角の小皿なども圧力鋳込みで作られています。

動力成形で作った陶器は内側が必ず真円になるのに対し、圧力鋳込みで作った陶器は必ずしも真円にならないのが特徴です。

また、圧力鋳込みはさまざまな形の陶器が作れる反面、動力成形よりも量産効率が劣ってしまいます。

ガバ鋳込みで作る陶器

ガバ鋳込みは、外側の形状のみの石膏型を用いる作り方です。陶器の内側を成形する石膏型がいらないため、中が空洞で袋状になっている陶器を作ることができます。例えばティーポットやとっくり、シャンプーの容器などといったものです。

ガバ鋳込みで作られる陶器は中が空洞であれば、外側が必ずしも丸いものとは限りません。

例えば先ほど例にあげたシャンプーの容器は、四角いボトル型を連想する人もいるでしょう。ガバ鋳込みもその点では圧力鋳込みと同様、四角い陶器も作れるのです。

中が空洞で袋状であれば楕円型でも角型でも、成形上問題ありません。石膏型の形状に応じて、いろいろな袋状の陶器を成形することができます。

ちなみにティーポットは、袋状の本体に加えてお茶の注ぎ口がついています。

これは成形の段階から本体と一体で作ることもあれば、別で成形して後からつける場合もあります。

まとめ

陶器の成形方法についてご紹介しました。陶器にはあらゆる成形方法があり、陶器の形状によって使い分けられています。

これらは全て伝統的な日本の技術であり、現在も受け継がれている陶器の作り方です。ファースト・スティングではこうした作り方を駆使し、あらゆる陶器の制作に対応しています。また形だけでなく、陶器の素材やカラーにもこだわった1点ものを作り上げることが可能です。

こだわりのあるオリジナル食器などを検討されている方は、ぜひお気軽にご相談下さい。柄やロゴの印刷にも柔軟に対応いたします。

オリジナル陶器の制作ならおまかせください。

マグカップをはじめ様々な陶磁器製品・ガラス製品をご用意しています。